Special

2024.05.16 UP

もはやAIのない制作はあり得ない状況に〜NAB Show 2024現地視察レポートから

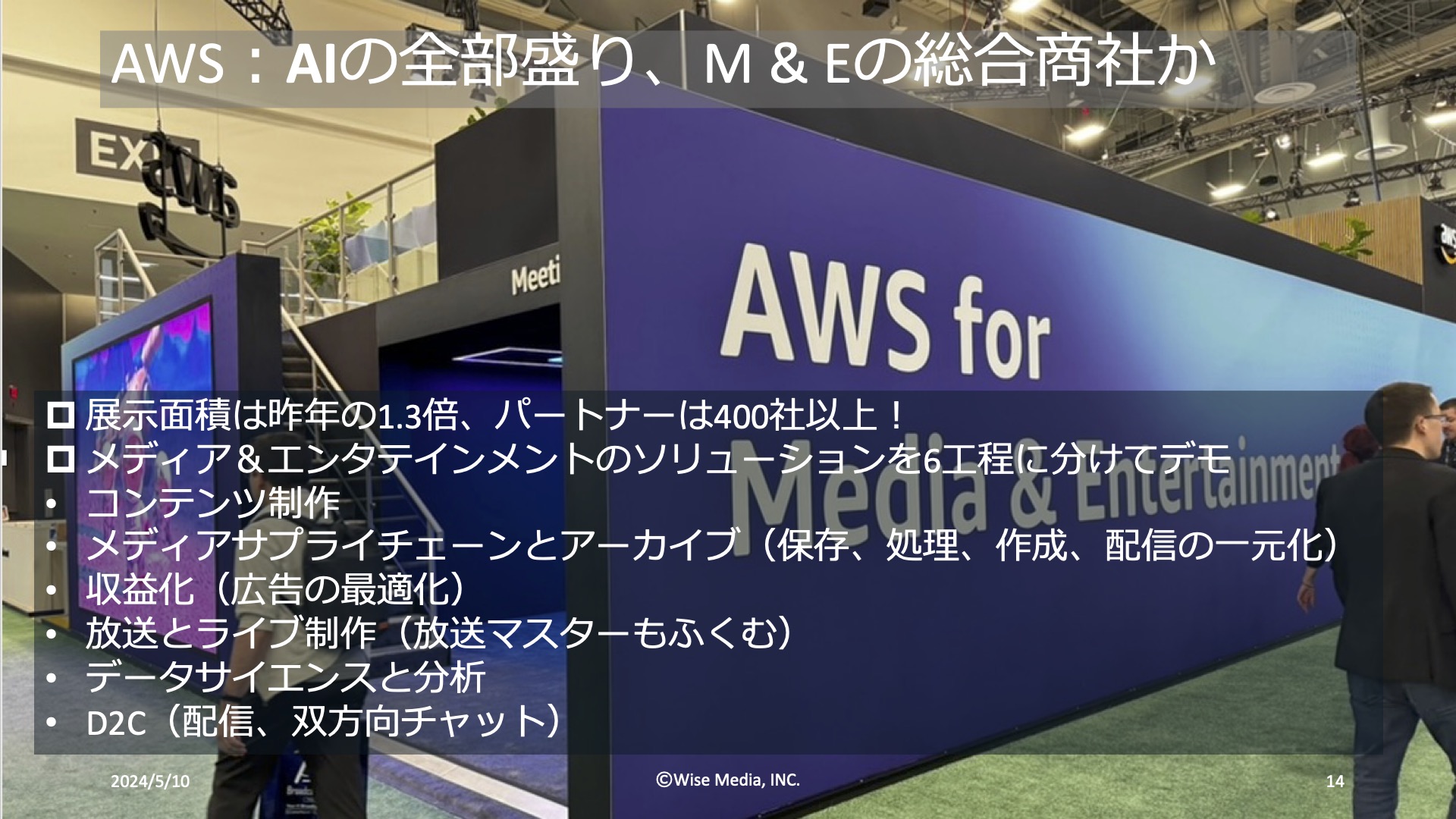

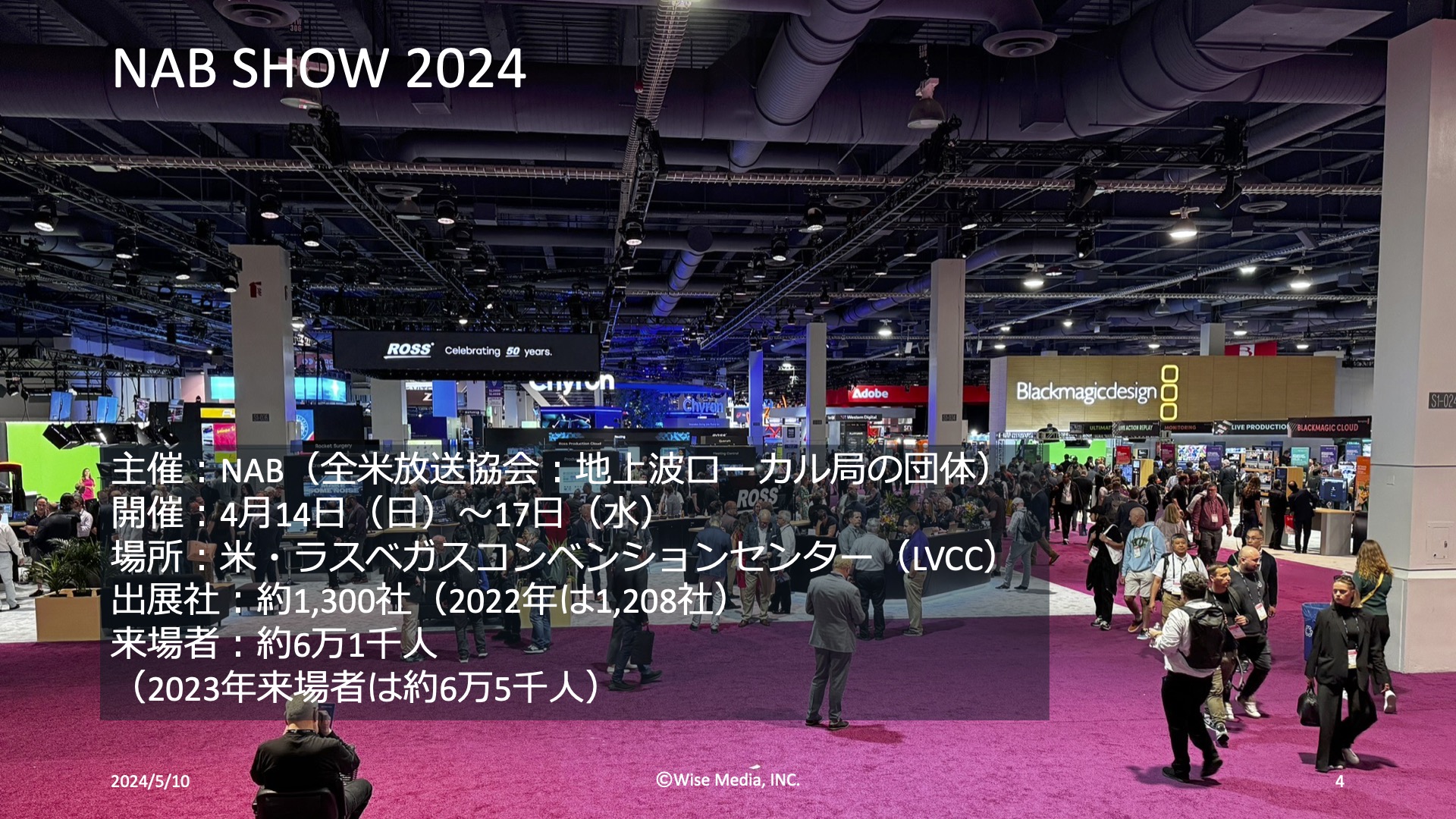

Inter BEEが恒例のNAB Show 現地視察レポートセミナーのライブ配信を5月10日に今年も実施した。その中で、メディアストラテジスト・塚本幹夫氏が行った講演をこの記事で紹介する。今年はAIに関する展示が非常に目立ったという。メディア制作のあらゆる現場でAIの活用が進んでおり、もはやAIのない制作は考えられない状況になっているようだ。ここでは、塚本氏の講演の概要を紹介する。アーカイブ映像も配信中なので、併せて見てもらうといいと思う。