【Hollywood Report】LA音響現場レポート/日本人サウンドミキサーが語る

鍋 潤太郎 / Inter BEEニュースセンター

〇はじめに

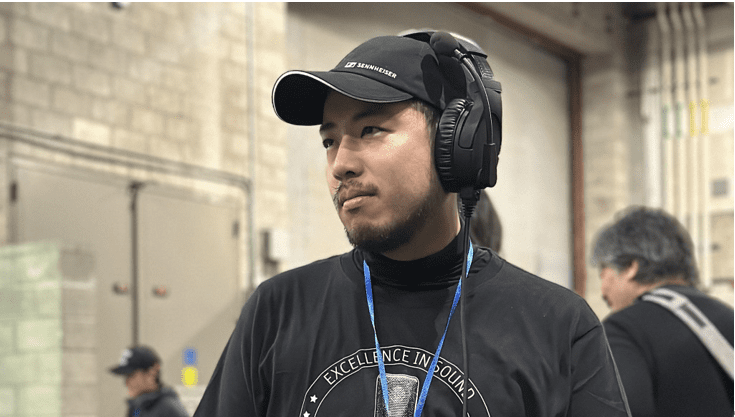

…話は数ヶ月前に遡るが、3月16日、ロサンゼルスのダウンタウンにあるコンサートホール、ピーコックシアターにて、日本の音楽業界5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が設立した一般社団法人CEIPA(カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会)、そしてトヨタグループのMUSIC WAY PROJECTが共同主催による、大型コンサートイベント『Matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』が開催された。

このコンサートは「世界基準のクオリティを持つ日本人アーティスト」に焦点を当て、日本からYOASOBI、新しい学校のリーダーズ、Adoの3組が出演。7,100人のキャパシティを持つピーコックシアターが、アメリカ人ファン及び世界中から訪れたファンで、ほぼ満席(本当)になるという人気ぶりだった。

実は、筆者は友人に誘われ、このコンサートで観客の1人として、パワフルなパフォーマンスを楽しんでいた。

その約1週間後、ハリウッドの業界親睦会でたまたま知り合った日本人の方が、この『Matsuri '25』コンサートに、音響技術クルーとして参加されていたという。筆者にとっては大変タイムリーな話題だった事もあり、話は大いに盛り上がった。

そこでジャーナリストの筆者は思った。VFX専門のジャーナリストであるが、LAの音響業界の話題も、いつもとはまた違った切り口で、興味深い内容になるのでは?と。そして、このレポートが実現する運びとなった。

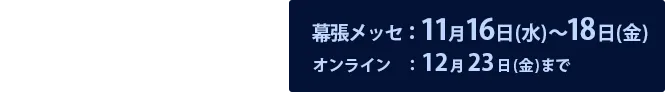

今回、お話を伺ったのは、こちらの方である。

陳 明範 (ちん あきのり)

東京都出身。2019年にカリフォルニア州立大学ノースリッジ校映画テレビ芸術学科を卒業後、カリフォルニア州にてフリーランスの音声ミキサー及びMAミキサーとしての活動を開始。2024年にチャップマン大学院映像制作学科音響デザイン専攻を卒業しMFAを取得。現在はカリフォルニア州でフリーランスとして数々の短編映画、長編ドキュメンタリー、UNIQULO、ALO YOGA、Microsoftなどのコマーシャルの音声ミキサー、そしてコンサートの音響クルーとしても活躍中。

https://www.aki-sound.com/

・先の『Matsuri '25』コンサートに、音響技術クルーとして参加されたそうですが。

『Matsuri '25』には、「バイリンガル音響スタッフ」の一員として参加していました。この公演では、現在の日本を代表するアーティスト3組が出演。日本の技術チームとアメリカ現地スタッフの合同プロジェクトとして、各部署に英語・日本語対応のバイリンガルスタッフが配属され、現場コミュニケーションの円滑化が重要なポイントでした。

私が所属したのは、ライブのストリーミング用および映画館上映用の音響アーカイブ収録部門です。このコンサートで使用された中継車両は、アカデミー賞やスーパーボウル等で使用されるNEP社の「Denali Silver」。日本ではなかなか目にすることのない大型中継システムに、正直驚きを隠せませんでした。

前日にはNEP社で機材チェックと車両のセットアップを行い、本番当日は設営からリハーサル・本番・撤収までを1日で完了させるタイトなスケジュールでした。朝7時にピーコックシアター入りし、最初に直面したのが、「ステージ組合(ユニオン)のルールにより、搬入作業を組合員以外が行えない」というアメリカ特有の現場事情でした。

設営作業では、私は通訳と設営を担当し、日本からの音響チームと現地ステージ/ハウスクルーの間で技術的な橋渡しを行いました。音響面では、YOASOBIとAdoはバンドセット、新しい学校のリーダーズはプレイバックと、各アーティストによって仕様が異なるため、ステージにはHYDRA II 48x16ボックスを4台設置。各アーティストの音源をアナログでボックスに通し、そこからファイバーケーブルで中継車へ送信する構成を採用しました。

ただし、当初予定されていた音声パッチ作業の順序が現場で逆転してしまい、急遽ラインチェック直前まで調整作業に追われることになりました。また、音源がハウス側から適切にアサインされていない等の現場ならではの予期せぬ事態も起こり、リハ開始ギリギリまで接続作業に奔走しました。

本番中は舞台袖で待機していましたが、観客が入場し、照明が落ちてステージが始まるまでの“嵐の前の静けさ”は、ライブコンサートの現場でしか味わえない緊張感と高揚感があります。オープニングのYOASOBIからラストのAdoまで、観客7,000人超と一体となる圧巻のパフォーマンスは、技術スタッフとしても強く胸に残るものでした。

最終的に大きなトラブルもなく全工程を無事に終えることができ、安堵と共に大きな達成感を得られました。『Maturi’25』という歴史的なプロジェクトで、技術クルーの一員として日本の音楽を海外へ届ける役割を担えたことは、非常に誇りに思います。

・大手クライアントのCM作品にも参加されておられるようですが

これまで複数のコマーシャル(CM)制作に音声スタッフとして携わってきましたが、その中でも特に印象的だったのが、UNIQLOとALO Yogaのプロジェクトです。

私は日本語&英語のバイリンガルであることから、日系企業関連の撮影に関わることが多く、そのネットワークを通じて、昨年はUNIQLOの「エアリズム」シリーズのCM撮影に参加しました。

この現場では、1日に複数のロケーションを巡るドキュメンタリー風の撮影が行われ、通常のCMよりも非常にテンポの速い現場となりました。

私は主にフィールドレコーダーを携帯しながらブームマイクで収音を担当しました。各ロケーションで、エアリズム製品を着用した出演者たちの短い台詞を確実に収録する役割を担いました。監督・撮影監督ともに日本からのスタッフで、日本語での意思疎通を図りつつ、現地のアメリカ人カメラクルーとは英語で連携。限られた3日間での撮影行程を無事に完遂することができました。

一方、ALO YogaのCMでは、大学院時代の同期の紹介でALO Yoga専属撮影監督と知り合い、撮影監督の推薦を受けてこちらも2日間の撮影に参加しました。ロケーションは1か所のみでしたが、創業者であるハリス氏とデジョージ氏が自ら出演する関係で、非常にタイトなスケジュールでの撮影となりました。

特に印象深かったのは撮影2日目、デジョージ氏がセダンを運転するシーンの撮影です。車内という限られたスペースにより、ブームマイクの使用が難しく、かつピンマイクもシートベルトの擦れによるノイズの懸念がありました。そこで私は、Wisycom社の小型送信機MTP61とDPA社の4097 COREマイクロショットガンを使用し、運転席のサンバイザー間に巧みに仕込んで音声を収録しました。限られた時間の中で高品質な音声を確保することができました。こちらのCMは、現在ポスプロ中で、近々に公開される予定です。

このように、クライアントや撮影条件ごとに適切な機材を準備し、現場で臨機応変に対応する柔軟性と判断力が、現場音声の仕事では極めて重要です。日英両語での円滑なコミュニケーションも、グローバルな撮影現場では不可欠なスキルであると実感しています。

・アメリカの音響現場において、日本との違いなどはありますか?

日米の撮影現場を経験して感じる大きな違いの1つは、アメリカにおける「労働時間の厳格な適用」です。現在の米国では、1日あたり最大12時間の労働時間制限が広く定着していますが、このルールが確立された背景には、1997年に映画『カラー・オブ・ハート』の撮影現場で発生した長時間労働によるカメラスタッフの交通事故死があります。

これを契機に、「12時間勤務後は最低10時間の休息を保証する」という原則が業界に浸透しました。撮影ユニオン(組合)に加入しているスタッフの場合、さらに厳格な労働基準が設けられており、8時間を超えた労働にはOvertime(残業)手当の支払いや、現場への食事提供義務などが課せられます。そのため、各プロダクションはよほどの事情がない限り、12時間以内で撮影を完了することを強く意識しています。

また、米国の現場ではユニオンごとに職域が明確に定義されており、その範囲を越える作業行為は「越権」と見なされかねません。例え好意であっても、他部署の作業を手伝うことは慎重に判断しています。そのため、事前に自分の職務範囲を正確に把握しておくことが必須です。

現場音響として働く上で、技術と同様に重要なのが、現場全体との円滑なコミュニケーション能力です。録音業務は、単に音響機材を操作するだけではありません。

たとえば、カメラ部署とはタイムコード同期や画角の確認を通じて密接に連携します。また、録音内容の確認ではスクリプティ(脚本チェッカー)や監督とも直接やりとりする場面が多く発生します。さらに、ピンマイクの仕込み作業では、俳優との信頼関係の構築が不可欠です。

私がアメリカの現場で先輩から強く教えられたのは、衣装部やメイク部との信頼関係の重要性です。なぜなら、ピンマイクを仕込む際に、衣装やメイクの仕上がりに影響を与える可能性があるため、事前の相談と連携がスムーズな現場進行に直結するのです。

このように、音響部は「孤立して機材と向き合う職種」という印象とは異なり、各部署と連携しながら“空気を読む力”と“技術的柔軟性”が求められる仕事だと強く感じています。

また、アメリカの音響現場で特に顕著なのが、音声収録のフルワイヤレス化です。米国は日本に比べて電波法の規制が緩く、技術開発や製品競争が活発な市場です。ハイエンド向けのワイヤレス音響機材は、Wisycom、Lectrosonics、Zaxcom、Shure、Sennheiserなどが主流で、各社の開発スピードも非常に速い印象があります。

日本製機材も高い評価を得ており、特に三研マイクロホンはハリウッドでも非常に人気があります。代表的な製品であるCos-11Dピンマイクは、今や業界スタンダードのひとつ。また、CS-3eをはじめとするショットガンマイクのシリーズも現場使用率が高く、その品質と信頼性は世界のプロから高く評価されています。

この三研マイクロホンの人気は、毎年4月にラスベガスで開催されるNABを視察した際にも実感しました。注目すべきは、三研マイクロホンが海外マーケティングに力を入れて成功している点です。この戦略は、他の日本の音響機材メーカーにも参考になるのではないかと思います。

・先ほどNABの話が出ましたが、視察された印象はいかがでしたか

NABは、放送・メディア業界のコンベンションで、放送関連の機器展などが開催されます。

米国音響業界にとっても、まさに「機材の最前線を体感できる展示会」であり、全米・全世界から音響関係者が集まり、各メーカーの最新技術に触れ、直接意見交換を行う場となっています。

開催期間中、ハリウッドの著名Sound Mixerたちが主催する非公式の晩餐会も催されており、ここでは業界の第一線で活躍するレジェンドたちと直接交流する機会があります。

過去には、映画『タイタニック』でアカデミー賞を受賞したマーク・ウラノ氏や、『ラストサムライ』の現場録音を手がけたジェフ・ウェクセラ氏らが参加し、彼らと技術的・哲学的な意見交換を交わすことが出来ました。

このような技術展示と人脈構築が一体化した環境こそ、NABの真の価値だと感じています。単なる展示会ではなく、音響という専門分野で「世界と繋がる“リアルな現場」がそこにはあります。

・アメリカの音響の世界は狭き門だと思いますが、どのようにして業界に入られましたか。

私の場合、アメリカの大学と大学院で音響を学んだ経歴から、アメリカの音響業界へ入る事が出来ました。

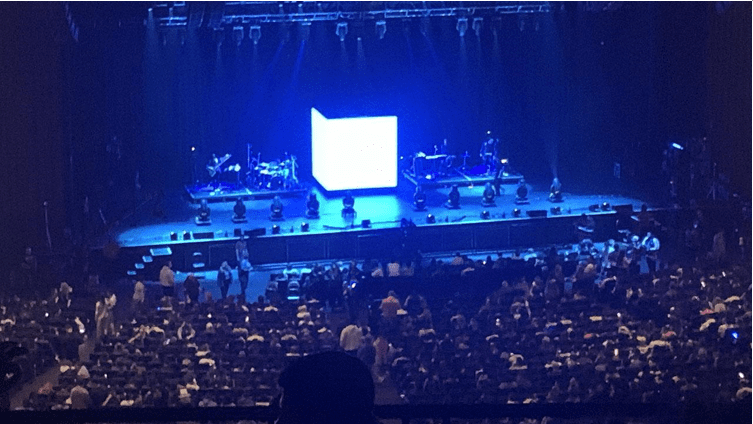

特に、チャップマン大学大学院の卒業制作で、サウンドミキシングを担当した短編映画『Before The Winter』(2024)は、幸運にも様々な映画祭で入選する事が出来ました。こうした実績も、LAの音響業界で働く際の、大きな信頼に繋がっていると思います。

本作は、米監督組合学生映画賞(DGA Student Film Award)受賞を始め、全米撮影監督協会学生ヘリテージ賞賞(ASC 2024 Student Heritage Awards)にもノミネートされ、国際的にも高い評価を得る事が出来ました。

また、カンヌ映画祭2025期間中に併催された「The American Pavilion Emerging Filmmakers Showcase(EFS)」にてStudent Short Film Awardを受賞しました。EFSは1989年に創設されたアメリカン・パビリオン主催の映画祭で、カンヌにおける若手発掘と育成の登竜門として広く知られています。本作は”カンヌ・フィルムマーケット”とも称されるマルシェ デュ フィルムにて5月21日(水)午後3時から現地で試写会が実施されました。

・今後の展望などはありますか

近年、ハリウッドでは真田広之氏が主演・製作を務めた『SHŌGUN(将軍)』がエミー賞を席巻するなど、日本文化を基盤としたコンテンツが国際的に注目を集める潮流が加速しています。

私自身も、日本から渡米したサウンドミキサーとして、日本発の作品がハリウッドで評価されるための一助となることを目標に日々活動しています。

将来的には、日本のクリエイティブチームと共に携わった作品が、アカデミー賞(オスカー)で評価される瞬間に立ち会うことが、自分の夢であり最大の目標です。

〇おわりに

以上、今回は一味違った視点のレポートをお届けしたが、筆者にとっても大変興味深い内容となった。

また機会があれば、ハリウッドやロサンゼルスの業界の、様々な分野でご活躍のプロフェッショナルによる、現場の生の声をお届けしたいと考えている。